建立保證被動收入的概念最近開始流行,坊間很多理財教學都提及要考慮投資的本金及回報是否保證。為了配合監管,當然無可厚非,但從另外一個角度看,過份追求保證,可能會本末倒置。因為所謂保證與否,到最終真的要探討的,是心境的問題。

首先,我們一定要接受一個事實:世上沒有真正的保證,只有相對的保證。引用一句歌詞:變幻原是永恆。

因為,保證是一定建立於某些前提之上。舉例,銀行存款是否保證?

沒有擠提,沒有金融危機,銀行不倒閉,自然是保證的。但是,萬一銀行倒閉呢?

銀行的存款,有50萬的存款保障計劃*,香港政府為客戶提供保證。但是,萬一政府好像斯里蘭卡政府一樣,遇上債務以及違約危機呢?那麼,就牽涉到聯合國組織及國際貨幣基金會等跨國組織以至今日世界整個金融系統是否保證的問題了。

我們需要知道的,是對於金融系統的穩定,政府,保險公司及銀行等都是非常重要,不可或缺的部份,便已經足夠了。其中,以發達國家為例,政府比保險公司穩定,而保險公司比銀行穩定。舉例,2008年金融海嘯時,美國倒閉的銀行接近70家,但沒有一家保險公司倒閉。評級機構的報告,則可以作為判斷的參考。

明白以上所講,便知道是否保證其實是偽命題。真正要做的,其實是分散投資於安穩的工具,讓自己有安心的感覺,不要重注投入某一產品或投資便可以。

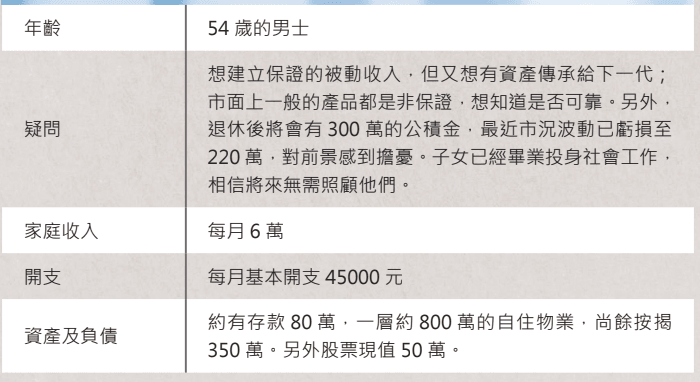

就以上個案為例,如果真的追求讀者覺得可靠的保證,可以

1)分散資產,部份使用保險公司的年金,部份政府支持的香港年金,製造退休收入。

2)使用保險公司的儲蓄保單累積財富,然後退休時轉為政府支持的香港年金,它能提供全保證的被動收入直至終身。

以讀者手上資源,每月儲蓄港幣15000,港幣130萬的流動資產再加上港幣220萬現值的公積金,假設65歲退休,用以上兩種方式都能製造至少約每月30000港幣的被動收入,因此不必過份擔憂。

但是,筆者重申,全保證的退休收入一樣有風險,那就是隱藏的通脹風險。如果通脹高企,使用全保證的年金工具就會做成將來的購買力大幅下降。果真如此,心理及財政上是否能夠承擔?因此,真正要做的是建立穩定的被動收入,當中有保證部份,同時亦有預期部份,在理財角度而言長遠會更有利。至於投資組合,則隨年紀漸長,增加穩定的部份,不應過份投資於股票相關的資產;短期的市況波動容易影響情緒,加上退休後沒有主動收入,更容易導致低賣高買的行為。

*以上內容為一般市場資訊,並不涉及任何銷售及投資建議

*註:50萬為文章刊登時的數字,最新銀行存款保障已經增加到80萬港元(截至2025年9月)。

延伸閱讀: